Котельнич — город в России, административный центр Котельничского района (в состав которого не входит) Кировской области. Является водным и железнодорожным узлом, смыкающим Северную и Горьковскую железные дороги. Важнейшими автодорожными путями являются тракты на Киров, Советск, Яранск и Даровской

История

XII—XIII века

История города Котельнича начинается в XII веке: «Повесть о стране Вятской» (литературный памятник конца XVII — начала XVIII вв.) сообщает, что город был основан в 1181 году новгородцами на месте захваченного марийского городка Кокшарова. Материалы проведённых археологических раскопок подтверждают только русское поселение, а существование города связывают с расположенным недалеко Ковровским городищем, которое на рубеже XIII—XIV веков являлось резиденцией главы Котельничской общины — воеводы Григория.

XIV век[

В XIV веке из соображений безопасности город с Ковровского городища был перенесён на пять километров вниз по течению реки Вятки, на место первоначального славянского посёлка и стал центром сельской волости. Был построен кремль. Вскоре жители Котельнича и Никулицына заложили столицу вольной Вятской земли город Хлынов (1374).

XV—XVI века

В 1459 году в связи с походом войска великого князя московского Василия II на Вятку Котельнич впервые упомянут в русских летописях, как взятый городок. В 1489 году Котельнич, Орлов и Хлынов вновь были взяты московской ратью и окончательно вошли в состав Русского государства.

В XV—XVI веках котельничане участвовали в борьбе с Казанским ханством. Город прикрывал северные русские земли от постоянных и разорительных для населения набегов татар. Так, в 1542 году близ Котельнича был разбит четырёхтысячный отряд татар, возвращавшийся с набега на Великий Устюг.

XVII—XVIII века

С падением татарской угрозы упоминание о Котельниче исчезает из источников и снова появляется в Смутное время. В 1605 году в городе вспыхнуло восстание в поддержку движения Ивана Болотникова, а в 1609 году — самозванца Лжедмитрия II.

В межрегиональной торговле большую роль играла Алексеевская ярмарка, возникшая в 1647 году. С развитием торговли начался рост города. В 1659 году в нём проживало 940 жителей. Среди них было мало дворян, сильны (вплоть до 1917 г.) позиции купцов, особенно династий Кардаковых и Зыриных. Были построены каменные церкви — Троицкая (1705), Николаевская (1741), Предтеченская (1807). Проложен Московский тракт, соединивший Вятку с Москвой.

С 1780 года Котельнич стал уездным городом Вятской губернии. В его гербе, утверждённом императрицей Екатериной II, золотой котёл в зелёном поле.

XIX век

В XIX веке в силу выгодного географического положения Котельнич стал одним из центров торговли северо-востока Российской империи. В благоприятные годы с Котельнической пристани отправлялось до 23 тысяч тонн различной сельскохозяйственной продукции в города Поволжья и Севера России. Указом Сената от 9 сентября 1843 года Алексеевская ярмарка была официально узаконена. Оборот ярмарки за три недели торгов достигал 2 миллионов рублей серебром, и по оценкам МВД в разные годы ярмарка занимала места с 7-го по 22-е среди всех подобных предприятий России.

В 1862 году был открыт общественный банк. Мука ржаная, лён, мясо, яйцо отправлялись в Архангельск, Рыбинск, Великий Устюг, Санкт-Петербург, Москву. В городе и окрестностях находилось много мельниц. Появлялись небольшие предприятия, в основном кожевенного производства.

XX век

В первой четверти XX века Котельнич стал важным транспортным узлом. В 1903—1905 годах был построен мост через реку Вятку железнодорожной магистрали Вятка — Санкт Петербург, в 1927 году завершены работы по прокладке железной дороги Котельнич — Нижний Новгород. Именно по железной дороге пришла в город Советская власть, установленная в декабре 1917 года отрядом балтийских моряков из Петрограда.

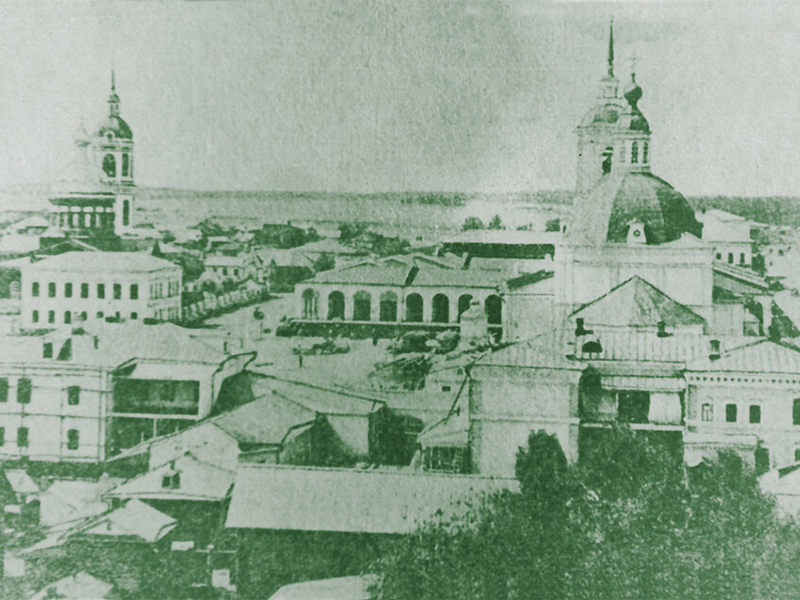

Старый Котельнич подвергся уничтожению сильным пожаром в мае 1926 года. Огонь разрушил 2/3 города, 80 крупных каменных зданий. Погибло всего 7 человек, однако многие вынуждены были переселиться: в результате население сократилось с 11 до 7 тысяч человек. Несмотря на масштабы разрушений, город было решено восстанавливать на прежнем месте. К 1940 году его население достигло 18,5 тысяч человек.

В годы Великой Отечественной войны в Котельниче размещались школа авиамехаников и 4 госпиталя для одновременного лечения 3500 раненых. Более 2 тысяч детей было эвакуировано из Ленинграда. На фронт призвано 52 тысячи жителей города и района, из которых 10 812 человек погибли и пропали без вести. За подвиги 12 солдат и офицеров удостоены звания Герой Советского Союза.

В послевоенный период в городе развивалась промышленность, велось жилищное строительство, открывались среднеспециальные учебные заведения, создавались предприятия деревообработки, переработки сельскохозяйственной продукции, лёгкой промышленности, машиностроения, производства сантехники из пластмасс.

В окрестностях Котельнича расположены памятники археологии: Ковровское городище II тысячелетия до н. э., XII—XVII веков н. э.; Скорняковское городище X—XIII веков н. э., уникальное местонахождение ископаемых позвоночных животных пермского периода палеозойской эры (255 млн лет назад), исследование которого продолжается (включено в список памятников природы федерального значения, во всемирный предварительный список геологических площадей, составляемый специальной международной рабочей группой под эгидой ЮНЕСКО).

В городе были открыты краеведческий и палеонтологический музеи, Вятский центр русской культуры. Управление осуществлялось избираемым сроком на 5 лет из состава депутатов городской думы главой города.

В отличие от других городов, в Котельниче в советский период не было построено градообразующего предприятия. Существовавшие промышленные предприятия тяжело находили свою нишу в рыночной экономике. Некоторым из них этого сделать не удалось. В новых условиях стабильно работали ООО «Вымпел-М» (производство изделий из пластмасс), ООО «Текском» (трикотажные изделия), ОАО «Механический завод» (станки и сушильное оборудование), ООО «Металлопром» (крышка для консервирования), ООО «Гемакон» (кондитерские изделия), ОАО «Янтарь» (сыры и молочная продукция), ОАО «Котельничский мачтопропиточный завод» (опоры для линии ЛЭП). Второе рождение получила деревообработка. В 2007 году был пущен в эксплуатацию завод по изготовлению клеёного бруса ООО «Моспромстройматериалы-Вятка». Наращивают объёмы по производству пиломатериалов и домов из оцилиндрованного бревна ООО «Лестандарт» и ООО «Велон».

Через Котельнич проходят железнодорожные магистрали, связывающие восточные регионы России с Москвой и Санкт-Петербургом. Расстояние до областного центра (Киров) по железной дороге — 87 км, по автомобильной — 124 км.

С XIX века сохранена традиция присвоения звания «Почётный гражданин города», среди которых — советский писатель Леонид Рахманов, автор книги воспоминаний о Котельниче «Люди — народ интересный», Маршал Советского Союза, министр обороны СССР Сергей Леонидович Соколов, конструктор ракетной техники Борис Васильевич Чернядьев.